NADEŽDA MANDEL’ŠTAM, “SPERANZA CONTRO SPERANZA”: IL TOTALITARISMO E L’IMPOSSIBILITÀ DI TROVARE CAUSE UMANE AL MALE INFLITTO AGLI UOMINI (di Davide Cavaliere)

Primo Levi, giovane prigioniero in Auschwitz, sofferente per la sete, notò un ghiacciolo attraverso la finestra della sua cella e cercò di afferrarlo. Un guardiano glielo strappò via. “Warum?” (“Perché?”), chiese Levi; “Hier ist kein warum” (“Qui non c’è un perché”), rispose l’aguzzino.

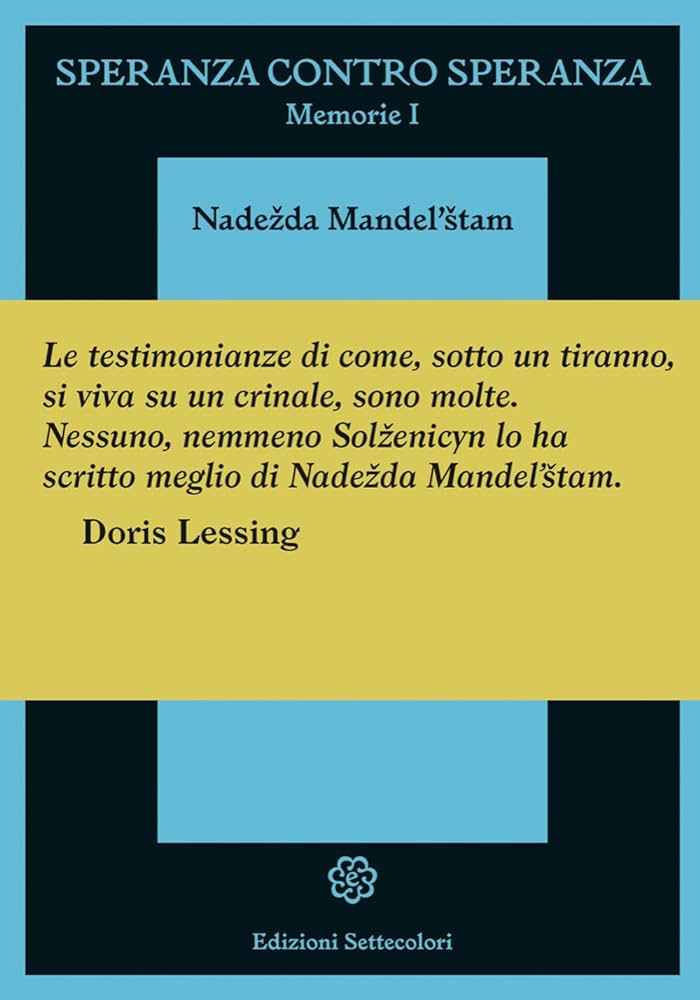

Un episodio simile lo si trova anche in Speranza contro Speranza (Edizioni Settecolori), il primo tomo delle memorie di Nadežda Jakovlevna Kazina, moglie del poeta Osip Mandel’štam. Riflettendo sugli arresti effettuati dalla polizia segreta sovietica, Nadežda nota come lei e la sua amica, la poetessa Anna Achmatova, avessero smesso, a differenza dei più, di chiedersi ossessivamente il “perché” di ogni cattura: “«Perché?» gridava infuriata Anna Andreevna, quando qualcuno dei suoi amici, contagiato dalla malattia collettiva, le rivolgeva la consueta domanda. «Come perché? È ora di capire che la gente viene presa senza un perché»”.

In poche righe, e per di più iniziali, viene rivelata una delle caratteristiche fondamentali del totalitarismo, ossia l’impossibilità di poter ricondurre a cause umanamente comprensibili il male inflitto agli uomini. L’abolizione di ogni legame di causalità rende insensata la più umana delle domande: “perché?”.

Le memorie di Nadežda Mandel’štam scandagliano il fenomeno totalitario meglio di qualunque manuale di scienza politica, collocandola sulle “cime abissali” della letteratura in lingua russa del Novecento, accanto a Vasilij Grossman, Varlam Šalamov, Evgenija Ginzburg e Aleksandr Zinov’ev.

La Mandel’štam, profondamente devota al marito e al suo genio poetico, che lo assaliva sotto forma di melodia o “frase musicale”, non si limita a ripercorrere la sua esistenza con l’autore de Il Lupo, salvandolo così dall’oblio a cui l’avrebbero condannato le autorità leniniste, che “non immaginavano che un giorno o l’altro le loro vittime sarebbero risorte e avrebbero riacquistato la parola”, ma narra anche la tragedia della generazione intellettuale venuta dopo la tempesta rivoluzionaria.

Caro amico lettore, come potrai immaginare, dietro questo blog ci sono diverse persone che collaborano agli articoli che tu quotidianamente leggi. Se desideri supportare la nostra attività, ti saremmo grati se volessi dare il tuo sostegno all’Iban IT53E3608105138290082390113. L’intestatario è Matteo Fais. Grazie di cuore, La Redazione.

In un secolo pieno di abdicazioni morali, capitolazioni spregevoli e abiette complicità con la tirannia, Nadežda rimase fedele alla verità e a quel “dono divino dell’uomo che è la parola”, che in queste memorie non è mai deformata dall’ideologia o asservita a essa.

Perseguitati dal potere sovietico, soprattutto a causa della poesia spesso definita “Epigramma a Stalin”, i Mandel’štam saranno sottoposti a ostici confini e infinite peregrinazioni, costretti dallo Stato a una snervante precarietà abitativa (“Le generazioni future non potranno comprendere che cos’è stata la «superficie abitabile» nella nostra vita: per questa superficie sono stati compiuti non pochi delitti”) ed economica (“Né a me, né a Osip poteva essere dato un qualsiasi lavoro senza preventivi traffici e attese”).

Le angherie subite permettono a Nadežda di scandagliare e di raccontare l’abiezione morale indotta dal Cremlino, con la delazione e la menzogna erette a fondamento della società, e i suoi effetti sulla psiche degli individui: “Tutti eravamo pronti al compromesso: tacevamo nella speranza che non uccidessero noi, ma il nostro vicino. Non sappiamo nemmeno bene chi fra noi contribuiva a uccidere e chi si salvava tacendo”.

La moglie del poeta è sconcertata dal crollo di ogni forma e certezza giuridica: “Era ridicolo affrontare la nostra epoca dal punto di vista del diritto romano, del codice napoleonico o della altre norme del diritto tradizionale”. Ella conosceva solo quelle leggi “per le quali non ho diritto assolutamente a niente”. La dignità umana si vedeva ridotta “all’utile che il tiranno e il suo gruppo di potere ne ricavano”.

La prima vittima di questo clima era la bontà, quella bontà a cui Vasilij Grossman ha dedicato pagine di commovente bellezza, che “come la gentilezza d’animo, andavano cercate in località remote, sorde ai richiami dell’epoca”.

Nadežda ha ben chiaro da quale idée fixe discende l’orrore comunista, vero e proprio “umanesimo alla rovescia”. Tale dittatura del subumano proviene dalla convenzione “che esiste una verità scientifica irrevocabile e che alcuni uomini ne sono i depositari; in possesso della verità, possono prevedere il futuro e modificare a loro discrezione il processo storico”.

Non le sfugge nemmeno la dimensione religiosa dell’ideologia marxista-leninista: “Questa religione – i suoi adepti l’hanno chiamata «scienza» – eleva l’individuo investito di autorità al livello di un Dio e ha elaborato un proprio simbolo di fede e una propria morale”.

Siffatti adepti, da principio, si sono affannati a dimostrare la falsità di comandamenti morali come “non uccidere”, facendo sparire dalla circolazione “onore, coscienza e simili”, per poi “trasformare gli uomini in polvere da lager” in nome del nuovo mondo, non di rado giustificandosi attraverso ragionamenti rozzi e di notevole immaturità intellettuale: “niente di più facile da dimostrare che non esiste una libertà assoluta di stampa in nessuna parte del mondo, per poi dichiarare che invece di accontentarsi dei surrogati, come fanno certi meschini liberali, è meglio rinunciare coraggiosamente a qualsiasi conato di libertà”.

Fin dagli anni Venti, ben prima dell’ascesa di Stalin, come ricorda Nadežda, in Russia trionfava il massimalismo rivoluzionario e il più grossolano determinismo storico, in base al quale “ogni esecuzione capitale veniva giustificata con le parole sulla costruzione di un mondo nuovo, che non avrebbe più conosciuto violenze e sopraffazioni”.

Nelle pagine di Speranza contro Speranza riecheggia la riflessione di Vasilij Grossman sul Bene ideologico: “Là dove si leva l’alba del Bene, muoiono vecchi e bambini, e scorre il sangue”.

La narrazione ritorna sempre su Osip, dubbioso eppure audace, come sulla sua umiltà e incapacità di sentirsi “un uomo in alto sulla folla” che, come un Cristo del XX secolo, trattava con rispetto anche le prostitute. Il tiranno si rese conto che l’Epigramma era una minaccia mortale per la sua immagine di semidio, il colpo più duro mai sferrato alla sua persona: “il montanaro del Cremlino / le sue tozze dita come vermi grassi / come pesi di ghisa le sue parole esatte / se la ridono gli occhioni di blatte / e rilucono i gambali dei suoi stivali”. Versi che non sarebbero dovuti sopravvivere, come il suo autore.

AMAZON: https://www.amazon.it/regole-dellestinzione-Matteo-Fais/dp/8832828979/

IBS: https://www.ibs.it/regole-dell-estinzione-libro-matteo-fais/e/9788832828979

Questo primo volume di memorie – il secondo, Speranza abbandonata, uscirà il mese prossimo –, costituisce una tra le testimonianze morali e letterarie più commoventi e ironiche del tragico destino della cultura sotto la dittatura di Stalin.

Il male – non smette mai di ricordare al lettore Nadežda – prende piede, persevera e, addirittura, prospera, non solo grazie ai cattivi ma, cosa non meno nefasta, per mezzo della complicità di chi acconsente, asseconda e, di fatto, sostiene e approva. Alcuni in modo palese e ostentato, altri in modo un po’ più discreto e più insidioso. Alcuni lo fanno per paura, vigliaccheria, avidità, rapacità e pietoso opportunismo; altri, per ragioni di quella che si potrebbe chiamare “voluttà del male”. Il silenzio, nella notte totalitaria, è un vero e proprio crimine contro l’umanità.

Osip Mandel’štam, refrattario a ogni conformismo, ha pagato con la vita il suo rifiuto di tacere, ossia la sua fedeltà alla parola “autentica”, la sola capace di versare verità negli uomini.

Davide Cavaliere

L’AUTORE

DAVIDE CAVALIERE è nato a Cuneo, nel 1995. Si è laureato all’Università di Torino. Scrive per le testate online “Caratteri Liberi” e “Corriere Israelitico”. Alcuni suoi interventi sono apparsi anche su “L’Informale” e “Italia-Israele Today”. È fondatore, con Matteo Fais e Franco Marino, del giornale online “Il Detonatore”.