LA MORTE DI FLOYD NON RESUSCITERÀ IL RAP POLITICO

George Floyd muore ed ecco ettolitri di siti, blog, pagine, canali che rilanciano una fantomatica rinascita del rap “old-school”: «Sarà come con Rodney King, sarà come il cazzo di ’92, mi ci gioco la casa, la mano, il fuoco che la brucia, la mia casa, la mia mano…». Ma quando mai?!

La golden age non tornerà mai più. Se si chiama “golden”, un motivo ci sarà. L’oro, nella vita, capita una volta sola. Lo sanno i poveri, lo sanno i ricchi. L’oro è per sempre e, quando finisce, non se ne trova più. Quel periodo è bello che scaduto, finito. Nella musica, come nella vita, è necessario adattarsi allo spirito del tempo, senza rimpiangere il passato.

Ma cosa è cambiato, nella sottocultura rap, dalla fine degli anni ’80 a oggi? Tanto per cominciare, sono arrivati i soldi, la fama. Non esiste altro genere che, nel panorama musicale contemporaneo, risulti redditizio tanto quanto l’hip-hop e, conseguentemente, il rap. L’industria fa soldi a palate, perché il rap vende e le produzioni sono sempre più celeri rispetto agli altri generi. Alcuni producer del mondo dell’hip-hop sono, a tutti gli effetti, il braccio armato del capitalismo musicale: rapidi, performanti, partoriscono nuove tracce come fossero Baci Perugina, anche grazie all’ausilio di avveniristici software per la composizione di brani. Insomma, l’industria adora il rap e il rap adora l’industria.

La deriva di questa sovrapproduzione musicale è sotto gli occhi di tutti. Il rap si è biforcato, diviso, per necessità e naturale decomposizione, in due categorie distinte: trap e rap. La trap ha ormai assunto uno statuto proprio, del tutto distinguibile. Possiede persino una sua identità culturale, contenuti dai contorni ben definiti, una sua attitudine e una sua mentalità. La trap sta spopolando, se vogliamo anche più del rap. Quindi un’eventuale ripresa del discorso politico dovrebbe proprio ripartire da questa. Ma chi conosce, anche solo vagamente, quale sia l’attitudine del genere, sa perfettamente che non potrà mai farsi veicolo di un messaggio di tale natura. Ce lo vedete un Travis Scott, un Asap Rocky, un DaBaby a trattare nei loro testi di argomenti politici? Non possono. Non fa parte del loro bagaglio culturale, tutto qui. La loro attenzione è rivolta ad altro, come l’attenzione dei vari N.W.A., Public Enemy (soprattutto Chuck D), Dead Prez, Paris, Tupac era rivolta alla provocazione politica cruda e senza fronzoli.

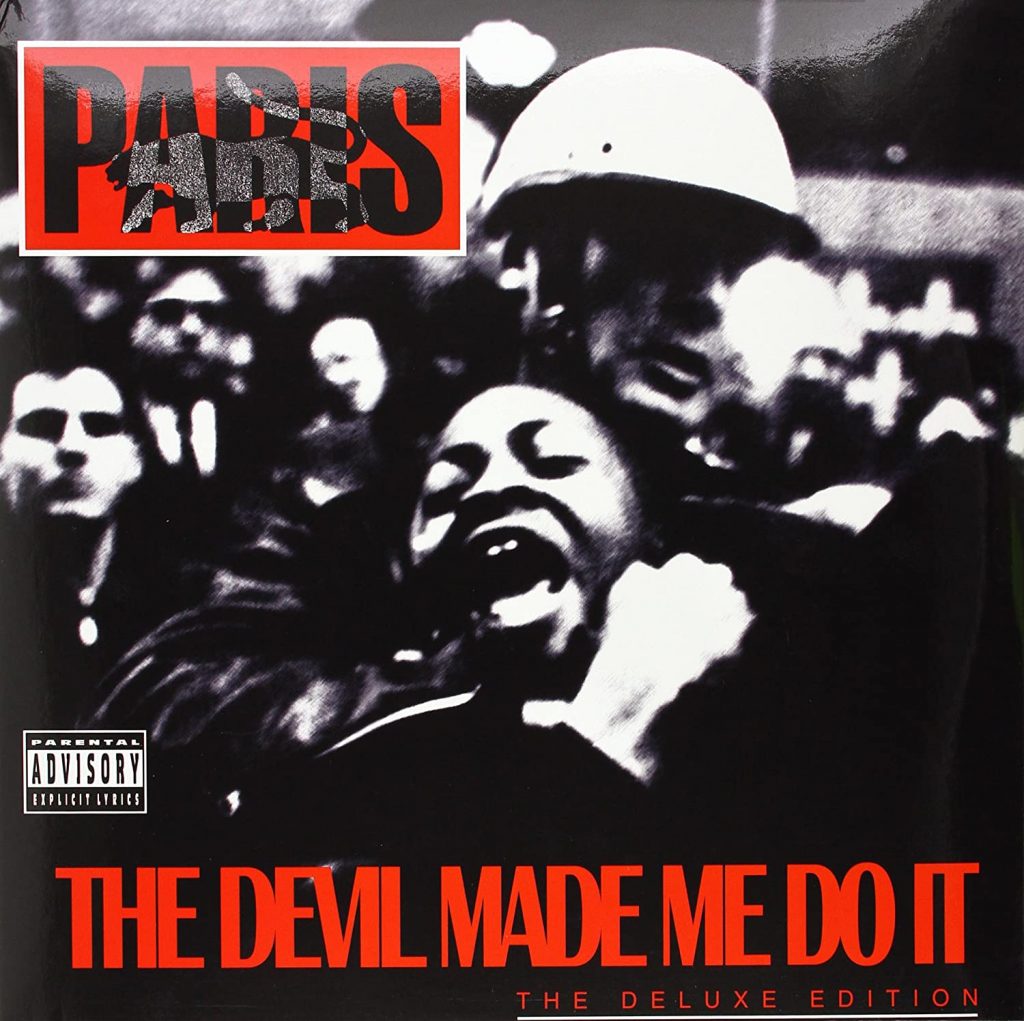

Soffermiamoci su questi ultimi nomi, capostipiti del Political Hip-Hop. Roba forte, che ti scassava le orecchie e ti scavava nel cuore. Se parliamo di provocazione politica, The devil made me do it di Paris è qualcosa di inarrivabile. Era maturo, tagliente, un album senza pietà. E, soprattutto, era del 1990. Non vi sorge un dubbio? Rodney King è stato picchiato a sangue nel 1992.

Pensare che la morte di Floyd darà avvio a una nuova ondata di rap impegnato, non solo è assurdo, ma anche radicalmente sbagliato. Il rap politico non ebbe, allora, di certo bisogno di quel tragico evento per essere sdoganato. Fuck tha Police, vecchio e nuovo inno di ogni singola rivolta afroamericana, venne composto dagli N.W.A. nel 1988. Ci capiamo? Era già una realtà avviata, strutturata e, per alcuni versi, anche affermata. King non c’entrava una sega.

Come potrebbe dunque influire la morte di Floyd su una rinascita del genere? Non può, perché è nella spontaneità del malessere che si alimentano i miracoli creativi. La continuità con cui i rapper dell’epoca misero in scena le loro provocazioni politiche nasceva dalla sofferenza e dalla frustrazione della vita nei block di periferia dove l’aspettativa di vita era di vent’anni, dove ad ogni angolo potevi essere impallinato e la polizia, corrotta e violenta, ti pestava a sangue per un nonnulla. La voce di questo sottogenere nacque per un senso di bisogno impellente e inarrestabile. Ora come ora, per quanto gli afroamericani continuino a subire torti e violenze di ogni tipo, di questo bisogno quasi fisiologico non c’è alcuna traccia. Zero. E se c’è, non cerca il rap per affiorare e diffondersi, semplicemente perché questo è il genere che, meglio di molti altri prima di lui, si è perfettamente integrato nel Sistema che voleva sobillare e ribaltare. Provate a contraddire questa asserzione: Jay-Z è il Frank Sinatra dei nostri giorni. Vi sareste mai aspettati da quest’ultimo, negli anni ’50, uno sproloquio a difesa degli italiani residenti negli Usa che pure, certo, non venivano proprio trattati a carezze e abbracci solidali? No. Perché a Sinatra non fregava un cazzo. Lui voleva cantare, bere, drogarsi e fare i bei soldi. In cambio, il Sistema gli chiedeva un semplice favore: personificare il successo che la società americana poteva concedere a un cittadino qualsiasi. Jay-Z, al giorno d’oggi, insieme a sua moglie Beyoncé, è e fa esattamente questo, né più né meno. Dimostrare che, se fa il bravo, anche il nero più insulso del ghetto può arrivare a possedere quarantotto case, trentadue auto, bilioni di bilioni in cassaforte.

Bisogna ficcarsi in testa che non sarà di certo la morte di un povero cristo a rivitalizzare una sottocultura che non esiste più, almeno nella forma con cui ha avuto inizio trent’anni fa. Ora come ora, per come stiamo messi, con l’influenza dei social, le mille distrazioni, il controllo panoptico che il Potere ci impone, il senso di vittimismo che pervade le rivolte popolari e quei cialtroni del Black Lives Matter (le Black Panthers, quelle sì, che avevano la testa sulle spalle), non aspettiamoci niente di più. Qualche vetrina spaccata e tutti a casa. A nessuno verrà spontaneo scrivere qualcosa in rima e autoprodursela per urlare al mondo tutto l’odio che ha in corpo. Non succederà, perché ora bisogna odiare l’odio. L’odio fa schifo. Non è un argomento musicale, ma culturale. Trent’anni fa, chi dava avvio a una rivolta, era una vittima che odiava i carnefici. Per capirci, sempre nel ’90, Paris scrisse “The hate that hate made”. Al giorno d’oggi, i rivoltosi sono vittime, accreditate dal mondo come vittime, che parlano il linguaggio delle vittime. E il vittimismo auto-attribuito e mediaticamente riconosciuto, si sa, è da sempre la morte della creatività, oltre che delle istanze politiche. Ma questa è un’altra storia.

Matteo Persico